Der Rhein. Leben am Fluss

Im Vorausblick auf die Eröffnung der neuen archäologischen Dauerausstellung im Frühjahr 2027 zeigt das LVR-Landesmuseum Bonn vom 10. April bis zum 30. November 2025 die Präsentation „Der Rhein. Leben am Fluss.“ Die Schau lädt mit einer besonderen Auswahl herausragender Objekte zu einer archäologischen Zeitreise von der Vorgeschichte bis ins Mittelalter ein und gewährt zugleich Einblicke in die Vorbereitung der neuen Sammlungspräsentation.

Inhalt

Highlights der archäologischen Sammlung

Acht Kapitel erzählen spannende Geschichten vom Leben entlang des Rheins. Rund 200 Exponate, darunter einzigartige, teils noch nie gezeigte Funde und anschauliche Rekonstruktionen dokumentieren, wie der Fluss die Menschen und ihre Umwelt über Jahrtausende geprägt und verändert hat. Zu sehen sind etwa das berühmte und rund 14.000 Jahre alte Doppelgrab von Oberkassel, außergewöhnliche Alltagsgegenstände der Kelten, darunter ein Spielzeugschwert, Luxusartikel und Grabsteine aus römischer Zeit sowie ein spektakuläres, zuvor noch nie ausgestelltes Holzboot aus dem frühen Mittelalter.

Es folgen einige Highlight-Exponate aus der Ausstellung:

Steinzeit

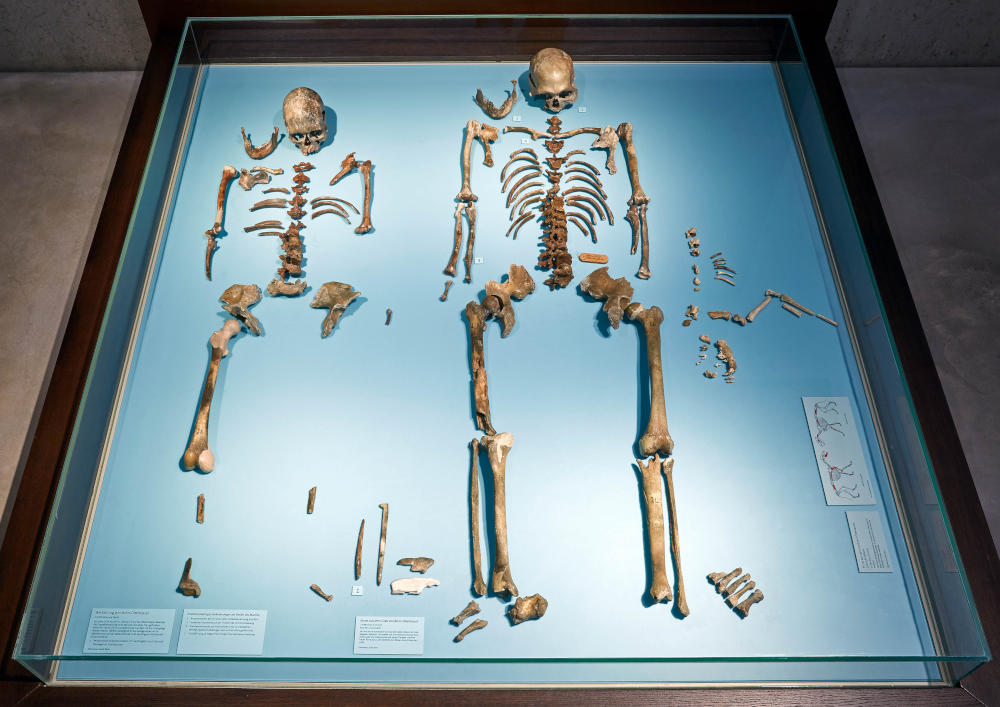

Doppelgrab von Oberkassel, ca. 14000 Jahre alt, Fundort: Oberkassel. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Doppelgrab Oberkassel

Im Jahr 1914 wurde in Bonn-Oberkassel ein seltenes Doppelgrab aus der späten Altsteinzeit entdeckt. Es enthielt die Skelette eines Mannes, einer Frau und des ältesten bekannten Haushundes im Rheinland. Moderne Analysen lieferten neue Erkenntnisse zur Ernährung, den Krankheiten und der Herkunft der Bestatteten. Das Grab ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Jäger und Sammler der Steinzeit entlang des Rheins sehr gute Bedingungen für die Nahrungsbeschaffung vorfanden.

Eisenzeit

Spielzeugschwert aus Holz, 2.-1. Jahrhundert v. Chr., Fundort: Porz-Lind. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel

Spielzeugschwert aus Holz

Im Kölner Stadtteil Porz-Lind, an einem inzwischen verlandeten Rheinarm, wurde eine keltische Haus- und Hofanlage entdeckt. Besonders auffällig waren die zahlreichen Holzobjekte, die sich aufgrund spezieller Bodenbedingungen gut erhalten hatten. Die Funde geben wertvolle Einblicke in das Leben der Kelten, das von Viehzucht, Ackerbau und Fischfang geprägt war. Ein bemerkenswerter Fund war ein kleines Holzschwert, das beweist, dass es bereits zu dieser Zeit Spielzeug für Kinder gab.

Keltischer Münzschatz, 1. Jahrhundert v. Chr., Fundort: Lohmar. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Keltischer Münzschatz

Der ungewöhnlich umfangreiche Neufund wurde in Lohmar im Bergischen Land entdeckt. Derartige keltische Münzen mittelrheinischer Herkunft aus Silber und Potin waren links und rechts des Rheins verbreitet.

Römerzeit

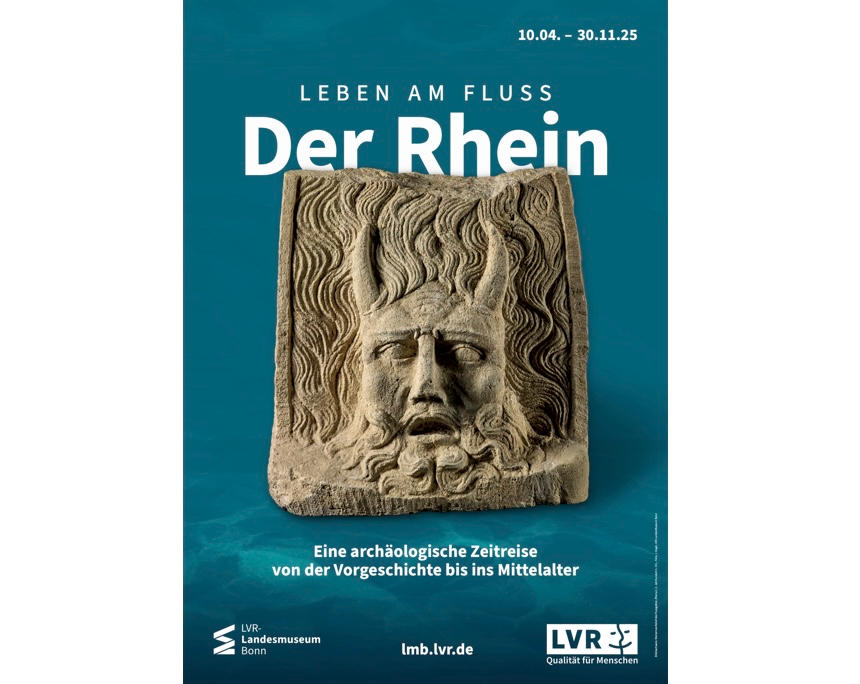

Steinrelief „Rhenus bicornis“, 2. Jahrhundert n. Chr., Fundort: Bonn. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Steinrelief Rhenus bicornis

Das Steinrelief zeigt den römischen Flussgott Rhenus, die Verkörperung des Rheins. Der Name „Rhenus“ entspricht dem lateinischen Namen für den Rhein, während „Bicornis“ „zweihörnig“ oder „mit zwei Spitzen/Hörnern“ bedeutet. Besonders von den Soldaten an der Grenze des Imperiums wurde der Rhein als „Rhenus bicornis“ verehrt, was seine Bedeutung als lebensspendender und schützender Fluss unterstreicht. Das Relief ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein Zeugnis der religiösen und kulturellen Verehrung des Rheins in der römischen Antike.

Gesichtsmaske eines Reiterhelms, Mitte 2. Jahrhundert n. Chr., Fundort: Dormagen © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel

Reiterhelmmaske

Die Reiterhelmmaske wurde 1995 im abgebrannten Reiterkastell Durnomagus (Dormagen) entdeckt. Sie besteht aus 400 stark korrodierten Metallbruchstücken, die erfolgreich rekonstruiert wurden. Derartige Masken gehörten zu den Paraderüstungen der römischen Reiterei, die bei Reiterspielen zur Schau getragen wurden.

Würfelturm, 4. Jahrhundert n. Chr., aus Vettweiß-Froitzheim. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Würfelturm

Der aufwendig gefertigte Würfelturm ist nicht nur ein Spielgerät, das von der römischen Lebensart zeugt, sondern auch ein Siegesdenkmal und Zeugnis britannischer Geschichte. Übersetzt lautet der ausgestanzte Schriftzug: Benütze ihn und lebe glücklich! Die Pikten sind besiegt, der Feind vernichtet, spielt unbekümmert!

Merveifabecher, 3. Jahrhundert n. Chr., Fundort: Leverkusen-Rheindorf. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Merveifabecher

Der Becher ist ein außergewöhnliches, graviertes Trinkgefäß aus dem 3. Jahrhundert, das in einem germanischen Grab in Leverkusen-Rheindorf gefunden wurde. Die Inschrift „MERVEIFA VIVAS (CVM) TVIS“ macht ihn einzigartig, da er die erste und einzige mit Namen bekannte Germanin „Merueifa“ nennt und zeigt, dass die germanische Oberschicht Latein beherrschte. Das Glas stammt vermutlich aus dem römischen Köln und belegt enge Handelsbeziehungen zwischen Römern und Germanen.

Kettenhemden, 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr., Fundort: Bonn © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Kettenhemden

Am Rand einer römischen Zivilsiedlung in Bonn wurden bei Ausgrabungen Teile von zwei fast vollständig erhaltenen Kettenhemden gefunden. Sie stammen vermutlich aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Der Fund ist bemerkenswert, da vollständige Kettenhemden in der Regel nur in römischen Militärlagern entdeckt werden.

Mittelalter

Scheibenfibel, Ende 6./ Anfang 7. Jahrhundert, Fundort: Bonn Beuel-Vilich-Rheindorf © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Scheibenfibel

Die Scheibenfibel, die in Beuel gefunden wurde, besteht aus Eisen und ist mit silberner Tauschierung verziert. Ursprünglich waren in den Ziernieten Granate eingesetzt. Sie gehört zu einer frühmittelalterlichen Grabausstattung und bietet wertvolle Einblicke in die Schmuck- und Handwerkskunst der Merowingerzeit.

Holzboot (Einbaum mit Paddel), 10. bis 12. Jahrhundert, Fundort: Meerbusch. © LVR-LandesMuseum Bonn, Foto: Jürgen Vogel.

Holzboot (Einbaum)

Der Einbaum stammt auf dem Fundkontext der Motte Haus Meer im heutigen Meerbusch. Es handelt sich um ein einfaches Boot, das aus nur einem einzigen Baumstamm gefertigt ist. Der besondere Fund ist im Feuchtboden nahezu vollständig erhalten geblieben.

Modell Haus Meer

Das Modell zeigt die Motte Haus Meer, eine mittelalterliche Niederungsburg, die als Befestigung sowie als Wohn- und Wirtschaftsort diente und je nach Wasserstand von Wasser umgeben war. Durch den Feuchtboden des Altrheinarms haben sich bei Haus Meer außergewöhnlich viele organische Funde erhalten: hölzerne Bauteile der Burg und der Brücke, Boote und Überreste von Pflanzen und Tieren.

Blick hinter die Kulissen

Zusätzlich gewährt die Präsentation spannende Einblicke in die Arbeit an der neuen archäologischen Dauerausstellung. Welche Aufgaben übernimmt die Restaurierungswerkstatt? Wie fließen neue Forschungsergebnisse in die Ausstellungsgestaltung ein? Und wie entstehen interaktive Mitmachstationen? Neun thematische Schaufenster beleuchten verschiedene Aspekte der Vorbereitung – von der Objektrestaurierung bis zur Vermittlungsidee – und eröffnen einen Blick hinter die Kulissen des Museumsalltags.

Entdeckungstour für Kinder und Familien

Junge Besucherinnen und Besucher begeben sich in der Ausstellung auf eine archäologische Entdeckungsreise: Mit Lupe, Bleistift und Mitmachheft ausgestattet, lösen sie Rätsel, erfahren Spannendes über das Leben in früheren Zeiten und werden selbst zu Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmachern. Das Mitmachset ist kostenlos im Museum ausleihbar. Empfohlen für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.

Ein umfangreiches Vermittlungsprogramm mit Führungen, Workshops und Aktionen ergänzt die Ausstellung.