L. E. Bruun: ein Sammler in seiner Zeit

von Ursula Kampmann im Auftrag von Stack’s Bowers Galleries

Anlässlich der bevorstehenden Auktion des 2. Teils der Sammlung Bruun hat sich Ursula Kampmann für Stack‘s erneut auf Spurensuche begeben. Diesmal hat Sie Bruuns Sammlerlaufbahn durchleuchtet. Dabei erfahren wir viel über den Münzhandel und die Welt des Sammelns vor dem Zweiten Weltkrieg.

Inhalt

„Jede Sammlung ist einzigartig“, so haben wir den Text über Bruuns Biographie im Stack’s Katalog zur ersten Auktion der Sammlung Bruun eingeleitet. Man hätte hinzufügen können, dass Sammlungen allerdings Eigenschaften aufweisen, die mit ihrer Entstehungszeit zusammenhängen. Es ist also wichtig, sich in die Welt des Sammelns um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu vertiefen, um zu verstehen, wie die Münzen von Bruun zusammenkamen, welche Hindernisse er dafür überwinden musste, und welche bedeutende Leistung es darstellte, eine Weltklassesammlung wie die Sammlung Bruun zusammenzutragen. Nur so können wir verstehen, warum der Aufsteiger Lars Emil Bruun derart stolz auf seine Münzsammlung war.

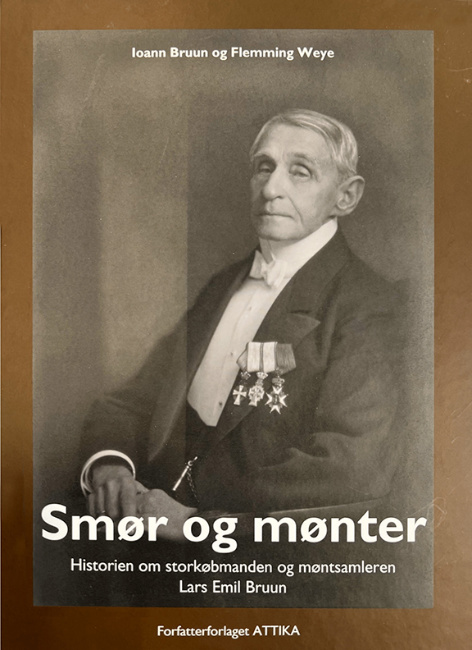

Für diesen Text nutzten wir wieder einmal das unschätzbare Buch Smør og mønter, das Lars Emil Bruuns Enkel Ioann Bruun und der Lokalhistoriker Flemming Weye 2006 gemeinsam publizierten. Die zitierten Aussagen stammen aus einem Interview, das Bruun der schwedischen Illustrierten Hvar 8 Dag gab. Es wurde am 17. März 1922 anlässlich seines 70. Geburtstages publiziert. Die allgemeinen Bemerkungen zum Münzhandel vor dem 2. Weltkrieg sind zum größten Teil Resultat meiner Forschungen zur Münzhändlerdynastie Hamburger & Schlessinger. Weitere Quellen sind ein von Erich Cahn 1981 publizierter Artikel über den Frankfurter Münzhandel sowie ein unveröffentlichtes Interview mit Herbert A. Cahn, das ich mit ihm einige Monate vor seinem Tod 2002 führte.

Interviewer der Hvar 8 Dag: [Herr Bruun,] wie haben Sie angefangen[, Münzen zu sammeln]?

L. E. Bruun: Der Anfang liegt weit zurück, im Jahr 1859. Damals starb mein Onkel. Er hinterließ ein paar Münzen, und wir Kinder bekamen je eine davon. Ich sammelte weiter, während ich zur Schule ging, während meiner Ausbildung im Handel und später, als ich mein eigenes Geschäft gründete. Genau zu dieser Zeit wurde es einfacher, an Münzen heranzukommen.

Der kleinen Anfänge einer großen Sammlung

Für uns ist es heute selbstverständlich, dass der Geldumlauf in einem Land genau geregelt ist. Das war nicht immer so. Zwar war seit dem Mittelalter vorgeschrieben, mit welchem Kleingeld auf dem Markt gezahlt werden musste, aber wertbeständige Gold- und Silbermünzen kursierten zum Metallwert munter nebeneinander. Dies änderte sich erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts, als die Nationalstaaten das Prägerecht monopolisierten und ihren Bürgern vorzuschrieben, welche Münzen sie zu nutzen hatten. Dies verhinderte aber nicht, dass gelegentlich alte Münzen oder Münzen aus fremden Ländern im Umlaufgeld auftauchten.

Der dänische Dichter Hans Christian Andersen (1805-1875) schildert in seinem für Numismatiker lesenswerten Märchen „Der silberne Schilling“ so einen Fall: Ein dänischer Schilling des 18. Jahrhunderts wird Mitte des 19. Jahrhunderts ausgegeben und macht so seinen Weg ins europäische Umlaufgeld. Mittlerweile wissen die Nutzer ihn nicht mehr einzuordnen. Sie halten ihn für falsch, jubeln ihn bei schlechtem Licht dem Kunden im Wechselgeld unter; ja, lochen ihn, um ihn als Glückspfennig einem Kind um den Hals zu hängen. Erst ein dänischer Reisender erkennt seinen wahren Wert, wickelt ihn in Papier und behält ihn als antiquarische Rarität.

Wir müssen uns vorstellen, dass der junge Lars Emil Bruun in seinen ersten Sammlerjahren auf genau solche Zufälle angewiesen war. Münzhändler gab es nicht in der Provinz. Und von den städtischen Händlern hätte keiner einem unbemittelten Lehrling eine kostspielige Lagerliste zugeschickt, nur um dessen Lust am Sammeln zu fördern. Nachwuchsförderung brauchte es damals nicht. Im Gegenteil. Es war ein besonderes Glück, einen Mentor zu finden, der sein Wissen teilte, ja gelegentlich eine Münze verschenkte.

Ein Lars Emil Bruun musste sich mit dem begnügen, was er selbst im Umlaufgeld fand oder im Bekanntenkreis eintauschen konnte. Für ihn war ein ungewöhnliches Stück eine Attraktion. Die 49 Silber- und 87 Kupfermünzen, die er als 15-jähriger stolz inventarisierte, bildeten einen sorgsam gehüteten Schatz. Das muss man sich vor Augen halten, um zu verstehen, welche Bedeutung Bruun seiner Sammlung beimaß. Sie wurde zum Maßstab für den ökonomischen und sozialen Erfolg des einstigen Lehrlings.

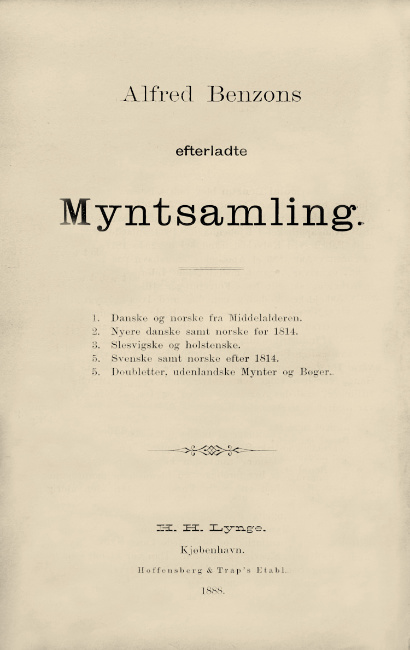

L. E. Bruun: Alfred Benzon, der Vater der Benzon-Brüder starb und hinterließ eine große Sammlung, die etwa zeitgleich mit mehreren anderen bedeutenden Sammlungen verkauft wurde. Von diesen erwarb ich ebenfalls einen Teil. … Meine Sammlung wuchs, weil ich es mir leisten konnte…

Der Münzhandel vor dem Zweiten Weltkrieg

Erst der Umzug in die dänische Hauptstadt Kopenhagen und seine wachsenden finanziellen Ressourcen ermöglichten es Bruun, eine ernst zu nehmende Sammlung aufzubauen. Kopenhagen verfügte in den 1880er Jahren über eine aktive numismatische Szene, Auktionshäuser und Münzhändler, allerdings ohne mit den numismatischen Zentren wie London, Frankfurt, Wien oder Paris mithalten zu können.

Der damalige Münzhandel war anders als das, was wir heute kennen. Münzbörsen zum Beispiel existierten nicht. Auktionen waren ein seltenes Ereignis und bedeutenden Sammlungen vorbehalten. So war die wichtigste Anlaufstelle des Sammlers die Münzhandlung vor Ort. Wie wir uns die vorstellen können, dafür gibt Mark Saltons Beschreibung des väterlichen Geschäfts einen Anhaltspunkt:

„Das Büro im ersten Stock … sah aus, als käme es direkt aus einer Erzählung von Charles Dickens. Es bestand aus einer Flucht von hohen Räumen verschiedener Größe, an deren Wänden Bücherregale, viele große und kleine Münzkabinette aus Holz und verschiedene Sofas standen. Die mit Filz bedeckten Tische wurden von grünen Lampenschirmen überragt und standen strategisch platziert nahe der Fenster, bedeckt mit Papier, Münztabletts, Katalogen, mehr Büchern und anderem. Die Ausnahme bildete der Empfangsraum; hier wurde in einem beeindruckenden, irgendwie formalen Ambiente, eine feingebundene Bibliothek in zwei mit Glas verschlossenen Ebenholzkabinetten aufbewahrt, die unsere Kunden benutzen konnten.“

Der Kunde kam nur bis zum Empfangsraum. Dort wurde er zunächst nach seinen Wünschen gefragt. Hatte er seine Interessensgebiete genannt, eilte der Münzhändler nach hinten, um dort auf einem Münztablett eine passende Auswahl zusammenzustellen. Der Kunde nahm mit dem Händler an einem Tisch Platz und besah sich in Ruhe das Angebot. Sollte er dazu ein Buch benötigen, bediente ihn der Händler aus der kleinen Handbibliothek, die im Besucherzimmer zur Verfügung stand.

Catalogue de la Collection de Monnaies de feu Christian Jürgensen Thomsen. Seconde Partie: Les Monnaies du Moyen-Age. Tome III. Kopenhagen 1876.

Dort befanden sich übrigens auch die aktuellen Auktionskataloge, die ein Händler für teures Geld abonniert hatte. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Auktionskataloge ein kostbares Gut. Sie wurden nur in kleiner Auflage gedruckt und ausschließlich gegen Gebühr verschickt. Ein Münzhändler nahm die Kosten eines Abonnements gerne in Kauf, denn so sicherte er sich die Aufträge seiner Kunden. Schließlich enthielten die Auktionskataloge nur wenige Illustrationen, so dass alle, die die angebotenen Münzen nicht selbst besichtigen konnten, auf die Hilfe von Vertretern angewiesen waren. Auch Bruun dürfte zu Beginn seiner Sammlerlaufbahn die Kataloge bei den Kopenhagener Münzhändlern angesehen und seine Aufträge erteilt haben. Erst später konnte er es sich leisten, selbst Auktionskataloge zu ordern und bei Auktionen zu bieten.

Trotzdem stammt ein großer Teil der Münzen Bruuns nicht aus Auktionen, sondern aus den Tresoren der Münzhandlungen. Deshalb ist die Provenienz der Stücke häufig nicht feststellbar. Bruun befand sich oft auf Geschäftsreisen und kombinierte dies mit Besuchen der lokalen Münzhandlungen. Sein wichtigster Absatzmarkt war Großbritannien. Was für ein Glück für den Sammler Bruun! London war seit der Französischen Revolution das Zentrum des europäischen Kunsthandels und damit des Münzhandels.

Die Tresore der bedeutenden Münzhandlungen waren damals Fundgruben für jeden Sammler. Sie enthielten oft große Raritäten zu Festpreisen. Herbert Cahn erzählte, dass die lokalen Sammler meist einmal pro Woche in den Räumen der Münzenhandlung Basel vorbeikamen, um die Neueingänge zu durchforsten. Mit auswärtigen Kunden machten die Brüder Cahn ein besseres Geschäft, da diese oft größere Partien kauften. Besonders wichtig war es, ihr Sammelgebiet zu erfahren und in einer umfangreichen Kartei zu erfassen. Wann immer die Cahns eine neue Sammlung kauften, konsultierten sie die Kundenkartei und schickten passende Angebote hinaus.

Dass auch Bruun solche Angebote aus ganz Europa erhielt und erhalten wollte, davon zeugt ein Schreiben, das er am 16. Juli 1886 in englischer Sprache an den Münz- und Buchhändler W. S. Lincoln richtete:

„I have several times bought coins from Saint Canute 1080-1086 – in England and when I called on you in London 3 weeks ago. I bought one of you. If you have some more of these coins you can send me them, but I can not afford to pay more than about 10 sh. per piece for them. If you get some other Danish coins or such as you suppose to be Danish, it would be a good pace if you sent me a sketch of them and the price on a letter post card. It cost only a penny.“

Lincoln sollte also Umzeichnungen der angebotenen Münzen mitschicken. Andere Münzhandlungen sandten Gipsabgüsse oder Bleistiftabriebe. Fotographien wurden nicht verwendet. Sie waren viel zu teuer, um einzelne Stücke darauf abzubilden.

Wann begann Lars Emil Bruun im großen Stil zu sammeln? Dazu gibt er uns selbst einen Hinweis. In seinem Interview lesen wir, dass er einen Teil der Sammlung von Alfred Nicolai Benzon (1823-1884) erwarb. Benzon war der Gründer des ersten pharmazeutischen Unternehmens in Dänemark. Es machte ihn zu einem der reichsten Männer des Landes. Mit ihm wurde er als Autorität der Pharmazie über die Grenzen hinaus bekannt. Die von ihm erfundene Salbe Natusan zum Beispiel wird noch heute von Johnson & Johnson produziert.

Benzons Münzsammlung umfasste mehr als 11.000 Objekte. Sie wurde zwischen 1885 und 1888 in fünf Auktionen aufgelöst, die – wie damals in Dänemark üblich – nicht von einem Münzhändler, sondern von einem Anwalt der Krone geleitet wurden. 1885 war das Jahr, in dem sich Bruuns Vermögensverhältnisse grundlegend änderten, und er Mitgründer des Münzsammlervereins Kopenhagen von 1885 wurde. Bruun begann also sofort, Münzen im großen Stil zu kaufen, sobald er sich das finanziell erlauben konnte. Schon seine ersten Käufe waren so umfangreich, dass andere Sammler ihn für würdig erachteten, bei der Gründung des Münzsammlervereins Kopenhagen mitzuwirken.

L. E. Bruun: Münzauktionen … überlasse ich niemandem!

Auktionen

Und damit sind wir bei der zweiten zentralen Quelle angelangt, aus der die Münzen der Sammlung Bruun stammen: die Auktionen. Sie waren damals nicht die Regel, sondern ein Sonderfall. Herbert Cahn erzählte in seinem Interview, dass sie zumeist im kleinen Kreis in den firmeneigenen Räumen stattfanden. Er erklärte, dass die Kataloge häufig nur den ersten Auktionstag angaben, weil selbst der Auktionator nie wusste, wie lange die Auktion dauern würde. Alles zog sich wesentlich länger hin als heute – manchmal über mehrere Tage. Cahn beschrieb die Auktionen der Münzenhandlung Basel als geselliges Beisammensein, bei dem alle Bieter um einen Tisch saßen. Jedes Los ging von Hand zu Hand, ehe der Auktionator fragte, ob jemand darauf bieten wolle. Nur sehr selten sei es damals zu Bietergefechten gekommen. Viel häufiger gingen Münzen zurück.

An so einer Auktion teilzunehmen, war also eine zeitaufwändige Angelegenheit. Nur die wenigsten Sammler konnten es sich leisten, wegen einiger weniger Münzen zu einer Auktion zu fahren und dort zu warten, bis die Stücke ausgerufen wurden. Bruun war die große Ausnahme. Er wollte seine Münzen vor dem Kauf besichtigen. Vielleicht genoss er es auch, im Kreise von Gleichgesinnten zu fachsimpeln. Dabei waren ihm seine umfangreichen Sprachkenntnisse nützlich. Er beherrschte, wie wir aus seiner Korrespondenz mit Münzhändlern wissen, neben seiner Muttersprache das Französische, Englische und Spanische; ja er konnte sogar Deutsch, auch wenn er nach Deutschland nur ungern reiste. Deutschland blieb für ihn Feindesland, nachdem Preußen und Österreich nach dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 große Teile des Landes – das heutige Bundesland Schleswig-Holstein – annektiert hatten. Deshalb kaufte Bruun keine deutschen Münzen, außer natürlich diejenigen, die in seinen Augen dänisch waren, namentlich die Prägungen von Schleswig und Holstein.

Nun war Deutschland aber ein wichtiges Zentrum des Münzhandels, das niemand ignorieren konnte, der ernsthaft zu sammeln bemüht war. Deshalb beauftragte Bruun ausnahmsweise einen Händler, wenn eine bedeutende Auktion in Deutschland stattfand. Mit welch großen Vollmachten er ihn dann ausstattete, erfahren wir aus einem Schreiben Bruuns, das er am 15. September 1891 an den Auktionator H. Bukowski aus Stockholm richtete. Es geht um die Teilnahme an der Versteigerung der Sammlung Christian Hammers, für die J. M. Heberle in Köln verantwortlich zeichnete:

„Ich sende Ihnen hiermit diese Zeilen bezüglich der in der beigelegten Liste aufgeführten Nummern der Auktion – wie beim letzten Mal habe ich kein Limit festgelegt, sondern überlasse es Ihnen, für mich zu kaufen, was zu vernünftigen Preisen erhältlich ist. Sie erinnern sich sicherlich daran, dass ich nur gut erhaltene Exemplare wünsche, da ich abgenutzte Stücke nicht in meiner Sammlung haben möchte. Was die dänischen Münzen betrifft, so habe ich auch hier keine Preise angegeben, aber die mit roter Schrift gekennzeichneten Nummern hätte ich besonders gerne, weshalb ich Sie bitte, diese für mich zu kaufen, auch wenn der Preis etwas höher ausfallen sollte. Bitte schicken Sie mir nach der Auktion ein Exemplar des Katalogs mit den beigefügten Preisen.“

Die Liste, mit der Bruun Bukowski seine Vorlieben mitteilte, ist erhalten geblieben. Sie enthält 233 Katalognummern, die er für einen günstigen Preis zu erwerben gewillt war, sowie 20 rot markierte dänische Münzen, die er unbedingt haben wollte.

Besonders spannend ist die Bitte Bruuns, ihm ein zusätzliches Exemplar des Katalogs mit den eingeschriebenen Preisen zu schicken. Wir lernen ihn an dieser Stelle als preisbewussten Käufer kennen, der bei Verkaufsverhandlungen mit aktuellen Auktionsergebnissen argumentieren wollte.

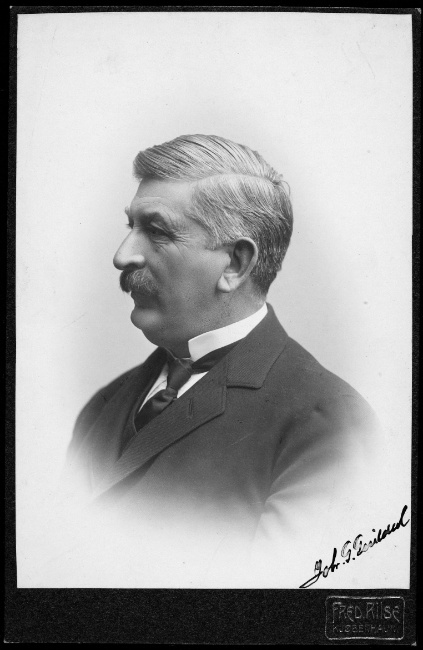

Bruun kaufte gerne und häufig in Auktionen. So erwarb er Stücke aus den Sammlungen Montague (1844-1895), John Gloag Murdoch (1830-1902) und Hilton-Price (1842-1909), aus der Familiensammlung der Rashleigh, die von Philipp (1729-1811) begonnen, von seinem Großneffen Jonathan und dessen Sohn Evelyn William Rashleigh fortgesetzt und bei Sotheby’s 1920 versteigert wurde, ferner aus der Sammlung Thomas Walter Barron (1850-1932) und Major Philip William Poole Carlyon-Britton (verstorben 1938; die Sammlung wurde 1916 verkauft). In Dänemark erwarb er zahlreiche Stücke aus den Auktionen der Sammlungen Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) und Ludvig Ernst Bramsen (1847-1914). Und das sind nur einige wenige Beispiele. Am Ende des Stack’s Katalogs finden Sie eine detaillierte Liste mit weiteren Sammlungen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Bruun den gesamten europäischen Auktionsmarkt im Auge hatte und mitbot, wann immer er interessante Münzen aus seinem Sammelgebiet erspähte.

L. E. Bruun: Um eine große Münzsammlung aufzubauen, braucht es drei Dinge: großen Fleiß, bedeutendes Kapital und Glück.

Interviewer der Hvar 8 Dag: Was verstehen Sie unter Glück?

L. E. Bruun: Wenn all die alten Menschen, [aus] deren Sammlungen ich in den 1880er Jahren kaufte, damals jung gewesen wären, hätte ich ihre Münzen nie bekommen. Und es wird immer wieder Münzen geben, die ich erwerben kann. Wenn ich noch 20 Jahre lebe und mein Interesse behalte und meine Vermögensverhältnisse sich nicht ändern, wäre es merkwürdig, wenn ich nicht weitere Münzen fände.

Welche Rolle spielten die numismatischen Gesellschaften für den Münzkauf?

Bruun unterstützte viele numismatische Gesellschaften mit seinem Beitrag. Er war Mitglied der Svenska Numismatiska Föreningen, der American Numismatic Society, der Royal Numismatic Society und der British Numismatic Society – übrigens neben einigen Bürgern der Vereinigten Staaten das einzige nicht-britische korrespondierende Mitglied dieser erlauchten Gesellschaft. Am wichtigsten blieb für ihn natürlich der Münzsammlerverein Kopenhagen von 1885 bzw. dessen Nachfolgegesellschaft.

Auch wenn bei den Vereinstreffen natürlich Vorträge gehalten wurden, dürfte Bruun noch aus einem weiteren Grund dort anwesend gewesen sein. Vereinstreffen waren nämlich eine gute Gelegenheit, Münzen zu kaufen. So erzählte Herbert Cahn, dass er und sein Bruder Erich regelmäßig die Treffen der verschiedenen Münzvereine besucht hätten, um dort ihre jüngsten Erwerbungen anzubieten. Wir dürfen annehmen, dass auch die Kopenhagener Treffen all diejenigen anzogen, die Münzen zu verkaufen hatten.

Wichtig war vor allem der Handel der Mitglieder untereinander. Jeder verkaufte gelegentlich Doubletten oder Stücke, die nicht (mehr) in seine Sammlung passten. Hin und wieder wurden sogar komplette Sammlungen angeboten. Wir wissen, dass Bruun dabei rege mitmischte. So erwarb er zum Beispiel 1918 die Sammlung von Johan Peter Samuel Goldschmidt (1855-1920).

Goldschmidt, der aus einer bedeutenden jüdischen Bankiersfamilie stammte und 1906 seinen Namen in Guildal geändert hatte, war ebenfalls seit der Gründung Mitglied des Kopenhagener Vereins. Einen großen Teil seiner Sammlung hatte er gesamthaft von einem weiteren Vereinsmitglied erworben. Wir sprechen von Major Carl Thorvald Jørgensen (1819-1902), einem bedeutenden Numismatiker und einem der bekanntesten Militärs Dänemarks. Jørgensen – von seinen Untergebenen liebevoll „der alte Pionier“ genannt – schied 1884 als Generalmajor aus dem Dienst aus. Danach beschäftigte er sich mit dem Beschaffen von Materialien für seine grundlegende Monographie zur dänischen Geldgeschichte. Sie trägt den Titel Beskrivelse over Danske Mønter 1448-1888 und basiert zum großen Teil auf seiner eigenen Münzsammlung. Die zwölf Foliobände an Material, die Jørgensen dafür zusammentrug, stehen Forschern heute noch im Kopenhagener Nationalmuseum zur Verfügung.

Jørgensen verkaufte seine Sammlung kurz vor seinem Tod im Jahr 1901 an Guildal. Er hätte sie auch Bruun verkaufen können. Es ist bemerkenswert, dass er das nicht tat. Vielleicht verfügte Bruun damals noch nicht über die notwendigen Ressourcen. Tatsächlich wissen wir, dass er bis 1914 immer wieder Doubletten und Teile seiner Sammlung verkaufte, vielleicht um mit dem Erlös andere Ankäufe zu finanzieren. Dies änderte sich erst mit dem Ersten Weltkrieg. Wir können davon ausgehen, dass er als Hersteller von haltbarer Nahrung, der bekannt dafür war, günstiger zu liefern als die Konkurrenz, hervorragende Geschäfte machte.

Der Gewinn ermöglichte es Bruun bereits mitten im Krieg, nämlich 1916, die Sammlung August K. Krautwald zu erwerben, nach dem Krieg, 1918, die Sammlung Guildal. 1922 krönte er seine Sammlerlaufbahn kurz vor seinem Tode mit dem Erwerb der Sammlung Bille-Brahe der Grafen von Brahesminde.

Übrigens, auch wenn Bruun nach dem Ersten Weltkrieg wirtschaftlich besser dastand, verkaufte er die Doubletten aus der Sammlung Guildal, allerdings nicht über ein Auktionshaus, sondern privat – wahrscheinlich während der Vereinstreffen – an Sammler.

Warum sammelte Bruun?

Die Motivation, die einen Sammler antreibt, ist so individuell wie seine Sammlung. Schön, dass Bruun selbst uns in seinem Interview schildert, was ihm seine Münzen bedeuteten:

„Das Schöne am Münzensammeln ist, dass es beruhigt. Wenn man Kummer hat oder unruhig ist, schaut man seine Münzen an, studiert sie wieder einmal und grübelt über die vielen ungelösten Probleme, die sie aufwerfen. Vielen Menschen, die sich ausschließlich mit ihrem Geschäft befassen, fehlt eine solche Ablenkung. Es wäre, als ob ich ausschließlich an Butter denken würde, bis ich buchstäblich vom Stuhl fiele.“

Wirtschaftsmagnat Bruun wollte also nicht ausschließlich über sein Geschäft definiert werden. Er sah sich genauso als Numismatiker und Historiker. So schildert er im selben Interview, welche Probleme ihn umtrieben:

„Woher stammt eine Münze, und wie ist sie einzuordnen? Über dänische Münzen kann man sagen, dass sie nach der Ermordung von Erik Klipping bis zur Herrschaft von Königin Margarete die schlechtesten Münzen der Welt waren. Jedes Jahr prägten fünf Münzstätten einen neuen Typ einer neuen Münze – also fünf verschiedene Münzen pro Jahr. Nur mit der aktuellen Münze konnte man die Steuer bezahlen. Dafür musste man zwei alte Münzen gegen eine neue eintauschen, was den König in Versuchung führte, minderwertige Münzen zu prägen. König Christoph II., der 1332 starb, prägte Münzen aus reinem Kupfer. Die Prägungen sind am Ende äußerst grob und schlicht. Manche Münzen haben zum Beispiel nur ein „A“ auf der einen Seite und ein „P“ auf der anderen. Aber welche stammt aus Roskilde und welche aus Ribe?“

Für Bruun war die Numismatik eine Brücke zur glorreichen Vergangenheit Dänemarks: „Die wirklich alten Münzen sind oft die einzigen zeitgenössischen Zeugnisse ihrer Epoche. Ohne sie könnte man glauben, alles, was über unsere frühesten Könige geschrieben steht, sei nur erfunden.“

Interviewer der Hvar 8 Dag: Ist es teuer, Münzen zu sammeln?

L. E. Bruun: Ich habe hier Münzen, für die ich bis zu 5.000 Kronen pro Stück bezahlt habe. Hätte ich stattdessen Gemälde gesammelt, könnte ich für das Geld, das ich für Münzen ausgegeben habe, genug Bilder erwerben, um viele Wände zu bedecken.

Beschränkte oder unbeschränkte Mittel?

Geld spielte für Bruun, der in Armut aufwuchs, immer eine Rolle. Er verfolgte genau, welchen Preis eine Münze brachte und wusste seine Kenntnisse beim Feilschen mit Münzhändlern einzusetzen. Auf der anderen Seite war Bruun durchaus bereit, große Summen auszugeben, wenn er etwas wirklich haben wollte. So erwarb er in der Sammlung Montagu (1844-1895), von der ein bedeutender Teil im November 1895 versteigert wurde, für 8 Pfund das, was er für das Highlight seiner Sammlung hielt. Noch kurz vor seinem Tod geriet er über diese Münze ins Schwärmen.

L. E. Bruun: Ich besitze die älteste dänische Münze. Dafür bin ich extra nach London gereist. Ich saß hier im Wohnzimmer und las, als mir einfiel, was ich vor 20 Jahren bei Worsaae (Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-1885), dänischer Archäologe, der den Begriff der Wikingerzeit prägte; Anm. d. Verf.) gelesen hatte. Ich flog nach England, ohne dass jemand davon wusste, und erwarb sie für 8 Pfund! Sie stammt von Berse. Er ließ sie während eines Feldzuges in England prägen, im Jahr 870 nach Christi Geburt.

Bruun glaubte, auf der Münze die Inschrift Bagsecg entziffern zu können. Er wollte sie einer mysteriösen Gestalt der dänisch-englischen Geschichte zuordnen, die er als Berse kannte. Wir sprechen heute von Bagsecg. Dieser Bagsecg war ein dänischer Wikingerhäuptling, der in der Schlacht von Ashdown fiel. Ashdown galt der nationalistischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts als ein entscheidender Sieg Alfreds des Großen, der als einer der Gründerheroen Englands verehrt wurde. Man verband bedeutende Monumente mit dem Geschehen. So soll Basecg in dem heute als neolithisch entlarvten Kammergrab bestattet sein, das unter dem Namen Wayland’s Smithy (Schmiede Wielands) bekannt wurde. Das Weiße Pferd von Uffington hielt man gar für das Siegesdenkmal Alfreds.

Bruun war elektrisiert, ein Zeugnis für dieses Geschehen in Händen zu halten. Er bezahlte einen geradezu irrsinnig hohen Preis für das Stück. Doch ihm unterlief ein Fehler. Er ließ sich von seinen Wünschen leiten und las, was er lesen wollte. Heute wissen wir, dass Bagsecg keine Münzen prägen ließ, wenn es ihn überhaupt gab. Doch für Bruun war Bagsecgs Pfennig das Prunkstück seiner Sammlung, das er häufig vorzeigte, wenn er seine Version der dänischen Geschichte erzählte.

L. E. Bruun: Ich hatte auch abgesehen von der königlichen Sammlung die beste Sammlung schwedischer Münzen. Aber 1914 überredete man mich, sie in Frankfurt zu verkaufen. Das bereue ich.

Sammlungsverkäufe

Bruun kaufte ständig Münzen, und im Laufe der Jahre verkaufte er Doubletten aus seinen Sammlungen. Es ist davon auszugehen, dass der Erlös dazu diente, andere Stücke zu erwerben. So veräußerte er über den Kopenhagener Auktionator Christian Hee am 22. Mai 1894 28 Doubletten. Vier Jahre später – am 16. Mai 1898 – füllten seine wieder bei Christian Hee angebotenen Doubletten mit 673 Losen bereits eine ganze Auktion. 1901 entschied sich Bruun dafür, seine Doubletten anonym anzubieten: Der Kopenhagener Auktionator H. Carstensen versteigerte die 337 Lose am 21. März des gleichen Jahres.

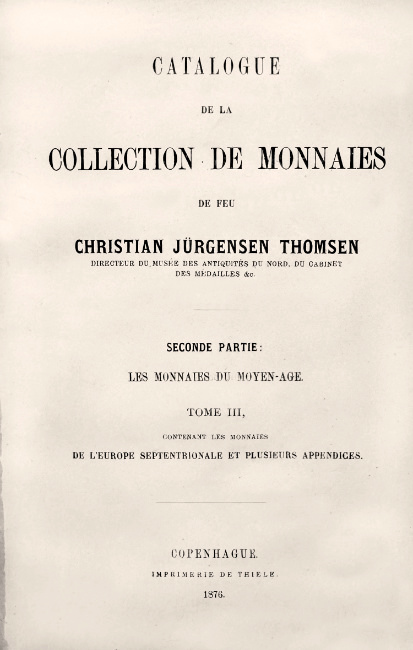

Danach folgte für längere Zeit kein Verkauf mehr, zumindest nicht in öffentlichen Auktionen. Erst 1914 stieß Bruun einen kompletten Sammlungsteil ab: seine schwedischen Münzen. Er selbst hielt diese Partie für die bedeutendste Sammlung von schwedischen Münzen abgesehen von der königlichen in Stockholm. Man sollte sich fragen, warum sich Bruun als erklärter Feind aller Deutschen entschloss, sie ausgerechnet einer deutschen Münzhandlung anzuvertrauen, nämlich der 1871 gegründeten Münzhandlung Adolph Hess Nachf. in Frankfurt.

Das seit 1893 von Louis Hamburger und James Belmonte geführte Haus genoss wegen der wissenschaftlichen Qualität seiner Auktionskataloge eine hervorragende Reputation. Deshalb nahmen die bedeutendsten Sammler Europas seine Dienste in Anspruch. Dass Adolph Hess Nachf. über einen großen Kundenkreis für schwedische Münzen verfügte, hatte 1910 der Verkauf der Sammlung Freybourg und 1912 der Sammlung Paul Friedrich Bratring bewiesen. Es war für Bruun also eine Frage des Prestiges und der Ökonomie, sich für die Versteigerung seiner dänischen Münzen nicht auf ein heimisches, sondern ein deutsches Auktionshaus zu verlassen.

Adolph Hess Nachfolger. Auktion 19. Mai 1914 in Frankfurt a. M. Sammlung des Herrn L. E. Bruun in Kopenhagen. Schwedische Münzen I. Teil: Vom Mittelalter bis Gustav Adolph.

Nach der Auktion sah die Sache allerdings anders aus. Der erste Teil der Sammlung – vom Mittelalter bis Gustav Adolph – wurde am 18. Mai 1914 für befriedigende 69.000 Mark versteigert. Dann schoss Gavrilo Princip in Sarajevo auf Franz Ferdinand, den Erben von Kaiser Franz Joseph, und löste damit den Ersten Weltkrieg aus. Adolph Hess Nachf. sagte die für den 26. Oktober 1914 geplante Versteigerung des zweiten Teils der Sammlung – von Christina bis zur Gegenwart – ab. Damit erlebte Bruun den Alptraum jedes Sammlers: Er stand mit einer halbierten Sammlung da. Frustriert entschied er sich, seine Münzen privat zu verkaufen. Israël Berghman (1864-1945), ein schwedischer Großhändler, erwarb sie für 65.000 Kronen und trat sie bereits 1921 dem Amsterdamer Münzhändler Jacques Schulman ab. Schulman veräußerte das Ensemble seinerseits an Virgil Brand. Alle – außer Bruun – werden dabei gut verdient haben.

Das war für den Wirtschaftsmagnaten in mehrfacher Hinsicht demütigend: Er hatte direkt vor Kriegsausbruch seiner langjährigen Überzeugung zuwidergehandelt und dem Feind seine Münzen anvertraut. Dazu hatte er eine geschäftliche Fehlentscheidung getroffen, indem er die nicht versteigerten Münzen übereilt an Israël Berghman abtrat. Last but not least machten die während des Ersten Weltkriegs erzielten Gewinne den Verkauf überflüssig. Nun hätte Bruun über genug Geld verfügt, um selbst ganze Sammlungen aufzukaufen. Doch Sammlungen in der Qualität waren äußerst selten. All das wurmte den Geschäftsmann. Diesen Ärger können wir noch aus den höhnischen Worten herausspüren, mit denen er 1920 Virgil Brand beschrieb: „Der Mann sah aus wie ein kleiner deutscher Gastwirt, und ich glaube, dass sein Inneres geistig seinem Äußeren entspricht. … Er weiß kaum, was er hat, führt aber eine einigermaßen genaue Beschreibung dessen, was er kauft, in einem Protokoll, das er mir zeigte, und danach zu urteilen, muss er sicherlich viele Dubletten gekauft haben.“

L. E. Bruun: Übrigens plane ich, einen Katalog über meine Münzsammlung zu erstellen. Einen über die schwedischen Münzen habe ich bereits gemacht, aber ich habe dabei Geld verloren – 1000 Exemplare mit 80 Tafeln kosten eine Menge.

Dass er selbst verantwortlich war für all diese Fehlentscheidungen, wollte Bruun nicht wahrhaben. Im Interview von 1922 behauptete er, man habe ihn „überredet“, seine schwedischen Münzen in Frankfurt zu verkaufen. Dass dem nicht so war, können wir daraus schließen, dass Hamburger und Belmonte nicht bereit waren, die extravaganten Wünsche ihres Kunden zu erfüllen. Bruun musste die von ihm geforderten 80 Lichtdrucktafeln, mit denen der Katalog illustriert war, selbst finanzieren und das Aufgeld bezahlen, um die ungewöhnlich hohe Auflage von 1.000 Exemplaren zu drucken. Trotzdem sind die Kataloge der schwedischen Münzen aus der Sammlung Bruun heute äußerst selten. Kein Wunder, angesichts der historischen Umstände.

L. E. Bruun: So wurde ich Eigentümer der größten Sammlung dänischer und norwegischer Münzen. Danach begann ich mit schwedischen Münzen und in den 1890er Jahren mit englischen Münzen. … Ich habe abgesehen vom British Museum die beste Sammlung englischer Münzen und eine wirklich ansehnliche Sammlung französischer Münzen.

Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums von Lars Emil Bruun ließen seine Mitarbeiter eine Medaille als Hommage an ihren Arbeitgeber prägen. Der Medaille lag ein schönes, kalligrafisches Glückwunschschreiben bei.

Die größte Sammlung dänischer Münzen

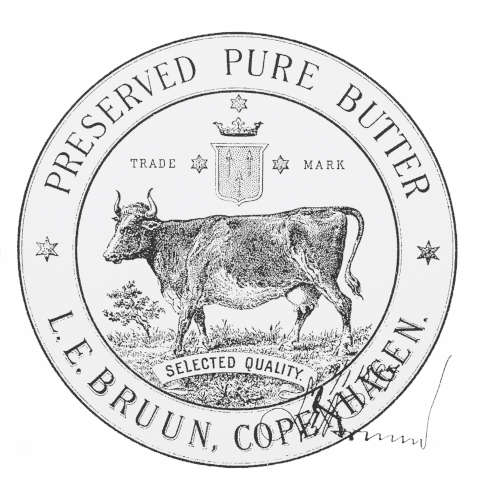

Bruun war ein Kind seiner Zeit. Das bedeutet, dass für ihn die Nation eine zentrale Rolle spielte – auch und vor allem in seiner Tätigkeit als Sammler. Als nationalstolzer Däne sammelte Lars Emil Bruun natürlich dänische Münzen und dazu zählte für ihn alles, was Dänemark zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte ganz oder teilweise beherrscht hatte. Deshalb interessierte ihn das englische Mittelalter, als Sven Gabelbart und Knut der Große ein dänisches Wikingerreich auf englischem Boden gründeten. Deshalb waren Norwegen und Schweden für ihn wichtig, weil beide Länder lange unter dänischer Herrschaft gestanden hatten. Selbst die deutschen Herzogtümer Holstein und Schleswig fielen in sein Sammelgebiet, und das obwohl Bruun eigentlich keine deutschen Münzen kaufte. Aber für ihn waren Holstein und Schleswig nicht deutsch, sondern dänisch. Gerade an dieser Stelle zeigt sich der politische Aspekt seiner Sammlung: mit den Münzen dokumentierte er, dass diese Gebiete den Dänen im deutsch-dänischen Krieg zu Unrecht abgenommen wurden.

Kurz vor seinem Tod konnte Lars Emil Bruun stolz von sich behaupten, dass er die größte Sammlung dänischer und norwegischer Münzen besäße. Sie umfasst im Wesentlichen die Münzen aller dänischen Könige von Svend Tveskæg über Knut den Großen bis zu Christian VIII. Besonders viele Stücke stammten aus der Zeit von Christian IV. (1588-1648), darunter zahlreiche schwere Großgoldmünzen.

Auch der schwedische Teil der Münzsammlung war umfangreich und umspannte den zeitlichen Bogen von den Prägungen aus Sigtuna kurz vor der Jahrtausendwende bis hin zu seiner Gegenwart mit den Münzen von Gustav V.

Seine Sammlung der Herzogtümer Schleswig und Holstein war ebenfalls beachtlich, wenn auch nicht so hochkarätig wie die Sammlung dänischer und schwedischer Münzen.

Dazu besaß Lars Emil Bruun eine umfangreiche Sammlung von Personenmedaillen, die er nach Nationen aufgeteilt hatte, und bei denen natürlich der Fokus auf Dänemark lag.

Für diesen numismatischen Schatz ließ Bruun in seinem Wohnhaus an der Havnegade 29 einen großen, feuerfesten Tresor einbauen. Aber nicht nur in Kopenhagen stand so ein Tresor. Auch im ländlichen Ordrup schützte modernste Sicherheitstechnologie die kostbare Sammlung. So beschrieb ein Journalist anlässlich von Bruuns 70. Geburtstag 1922 das numismatische Paradies des Wirtschaftsmagnaten folgendermaßen: „L. E. Bruuns „Welt“ ist bedeckt mit alten, seltenen Münzen; es leuchtet in seinem Universum wie schneeweißes Silber, bernsteinfarbenes Gold und in Grün. Was aussieht wie Gras, ist aber Patina. Fünf massive Stahlschränke mit komplizierten Verschlussmechanismen stehen mitten in dem [Gebäude] am Anettevej. In einer so einfachen und ruhigen Umgebung wie dem Anettevej in Ordrup.“

Das stattliche Haus von L. E. Bruun in der Havnegade 29 in Kopenhagen auf einer Fotografie von ca. 1910.

Und selbst das genügte Bruun noch nicht: Sein Tresor sei gebaut „mit einem Alarmsignal im Schloss. Und wehe dem Gast, der nicht die Hände hebt, wenn ich meine Pistole auf ihn richte. Es wäre natürlich bedauerlich, wenn er sein Leben verlöre, aber was wollte er hier,“ sagt Bruun. Der Journalist kann nicht anders, als den Tresor zu bewundern: „Einer der Schränke öffnet sich. Zwei chinesische Türme aus Hunderten von schmalen Regalböden kommen zum Vorschein – ein Musterbeispiel an Einfallsreichtum und Handwerkskunst. L. E. Bruun zieht eine der Schubladen heraus: alte Münzen mit seltsamen Prägungen, Profilen und Inschriften.“

Ein Jahr vor seinem Tod war Bruun mit dem Erwerb der Sammlung Bille-Brahe der Grafen von Brahesminde am Zenit seiner Sammlertätigkeit angekommen. Er besaß die beste Sammlung von dänischen und norwegischen Münzen, abgesehen natürlich von der des dänischen Staates. Er war stolz darauf, dass seine Sammlung von Münzen des englischen Mittelalters nur der im britisch Museum unterlegen sei.

Seine Sammeltätigkeit war für ihn aber nicht nur eine Frage des Prestiges, sondern auch eine Verpflichtung, die zu dem unglaublichen Testament führte, das dafür sorgte, dass die Sammlung 100 Jahre unter Verschluss blieb.