Silberglanz & Kumpeltod –Bergbau-Ausstellung in Chemnitz

Am Freitag, 25. Oktober 2024, eröffnete die große Sonderausstellung „Silberglanz & Kumpeltod. Die Bergbau-Ausstellung“ im smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz. Sie läuft noch bis zum 29. Juni 2025.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ist Teil des Hauptprogramms der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025.

Inhalt

Der Ausstellungstitel „SILBERGLANZ & KUMPELTOD“ spielt mit „Silberglanz“ auf die Hoffnung, die Verheißung und letztendlich auch auf die Gier der Menschen nach den glitzernden Metallen aus dem Berg an. Bergbau schafft Reichtum und Macht, aber auch neues Wissen und neue Technologien, um sich immer tiefer in den Berg hineinzugraben und die metallischen Rohstoffe immer effektiver auszubeuten.

„Kumpeltod“ – die Bezeichnung des Bergarbeiterschnapses im 20. Jahrhundert – weist auf die dunklen Seiten des Bergbaus hin: die rücksichtslose Ausbeutung von Menschen, Tier und Umwelt. Die Bergbau-Ausstellung fördert mit 380 Exponaten auf rund 1000 Quadratmetern das zu Tage, was über Jahrtausende unter Tage vor sich ging. Sie interpretiert damit den Claim des Kulturhauptstadtjahres „C the Unseen“ in ganz besonderer Weise, denn nur Eingeweihte wussten und wissen, was in den Stollen und Gängen wirklich geschah. Hierbei setzt die Ausstellung einen Fokus auf das Erzgebirge, das sich entlang der deutsch-tschechischen Grenze südlich von Chemnitz erstreckt. Diese alte Montanregion ist archäologisch und historisch besonders gut erforscht.

Joachimsthaler, Stefan v. Schlick & Brüder, Münzstätte Joachimsthal (Jáchymov) 1520-1526 © Münzkabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Der älteste Metallfund aus Sachsen ist ein Ohrring, der in der Jungsteinzeit vor rund 5000 Jahren aus gediegenem Kupfer hergestellt wurde. Im 12. und ein weiteres Mal im 15. Jahrhundert erklang mit der Entdeckung reicher Silbervorkommen ein „Berggeschrey“. Die rasant umlaufende Kunde über das begehrte Metall lockte zahlreiche Bergleute und „Dienstleister“, wie Köhler und Schmiede, in das damals unwirtliche Erzgebirge. Um die Bergwerke herum entstanden Städte, von denen Freiberg mit seiner Bergakademie und Annaberg mit seinem Bergaltar heute die bekanntesten sind. Ein drittes Berggeschrey erfuhr das Erzgebirge in den 1950er Jahren mit dem Abbau von Uran durch die Sowjetunion.

Die 6 Themen der Ausstellung:

Blick in den Prolog „Glänzende Aussichten“ der Ausstellung mit verschiedenen Mineralien. © LfA/smac, Annelie Blasko.

Thema 1: Glänzende Aussichten

Die Ausstellung beginnt mit einem Prolog über Erze, Mineralien und den Objekten, die daraus gefertigt wurden – Objekte, die zu jeder Zeit auch den Reichtum der jeweiligen Landesherren spiegelten, wie wir sie heute noch im Grünen Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bewundern können. Der Bergbau machte die Markgrafschaft Meißen – als Vorgänger des heutigen Freistaats Sachsen – zu einem mächtigen Player in Europa.

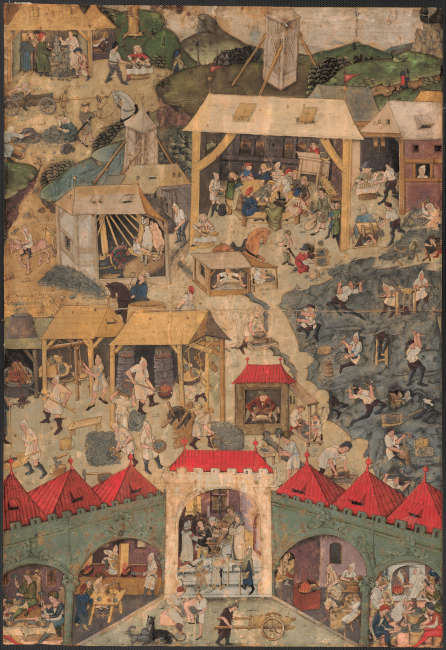

Buchillustration aus dem böhmischen Kuttenberg, Anfang 16. Jh. © GASK – The Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora.

Thema 2: Wissen und Können

Beeindruckend ist der Pionier- und Erfindergeist, der – getrieben von der Hoffnung auf eine reiche Silber-, Zinn- und Eisenausbeute – neues Wissen und Können im Bergbau hervorbrachte. Georgius Agricola (1494-1555), der unter anderem auch Bürgermeister von Chemnitz war, ist hierbei eine Schlüsselfigur: Er gilt als „Vater der Mineralogie“ und begründete mit seinem Hauptwerk „De re metallica libri“ (Bücher über die Angelegenheiten des Metalls) die Geowissenschaften. Das Werk vermittelte Wissen und Technologien zu Prospektion, Abbau, Verhüttung und Vermessung. Die Exponate der Ausstellung finden sich zum Teil in den zahlreichen Abbildungen seiner Publikation wieder und bieten die Grundlage für deren Interpretation.

Thema 3: Macht und Reichtum

Bereits in der Bronzezeit deuten metallene Objekte in Gräbern und Horten (Opfer- oder Aufbewahrungsdeponierung) auf unterschiedliche gesellschaftliche Stellungen hin. In der Markgrafschaft Meißen wurde der Zusammenhang zwischen Macht und Reichtum im Mittelalter überdeutlich: Wichtigstes Bergwerksprodukt war Silber. Die Markgrafen besaßen und kontrollieren die Bergwerke des Landes. Nur sie hatten das Recht, aus dem abgebauten Silber Münzen zu schlagen. Diese Kombination kam der modernen „Lizenz zum Gelddrucken“ gleich.

Greifbarer Ausdruck der Macht war die Ausstattung der Bergleute mit Paradeuniformen. Gleich einem heutigen „Empfang mit militärischen Ehren“ ließ August der Starke (1670-1733) seine Bergleute zu politischen Anlässen in eigens designten Uniformen aufmarschieren. Mit der Entdeckung der Kernspaltung bekam die Verbindung von Bergbau und Macht eine neue Dimension: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Uran der Schlüssel zur Weltmacht. Mehr als 200.000 Menschen arbeiteten im Erzgebirge für „die Wismut“ an der Gewinnung dieses Rohstoffs. Hierdurch zog die Sowjetunion im Rüstungswettlauf mit den USA gleich.

Rettungsanzüge und Rettungsgeräte im Bereich „Ausbeutung“ verdeutlichen die Gefahren im Bergbau. © LfA/smac, Annelie Blasko.

Thema 4: Ausbeutung

Über die Ausbeutung von Bodenschätzen (die Ausbeute) hinaus wurde schon früh festgestellt, dass Bergbau noch andere natürliche Ressourcen und auch Menschen „verbraucht“. Die Gesundheitsgefahren im traditionellen Bergbau waren enorm, entsprechend niedrig die Lebenserwartung der Bergleute. Auch Nutztiere wie Pferde wurden rücksichtslos ausgenutzt. Die Folgen von Bergbau und Erzverarbeitung für die Umwelt sind noch nach Jahrhunderten erkennbar. Technische Innovationen machten die Arbeit im Laufe der Jahrhunderte sicherer und Bergleute kämpften solidarisch für bessere Bedingungen. Auch ökologische Belange werden heute stärker berücksichtigt. Aus Ländern wie China, Chile und Südafrika erhalten wir jedoch immer wieder Nachrichten von verheerenden Grubenunglücken, die auf mangelnde Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen sind.

Der Kindertunnel im Bereich „Die Eingeweihten“ zeigt Schätze unter Schwarzlicht. © LfA/smac, Annelie Blasko.

Thema 5: Die Eingeweihten

Bergbau hinterlässt nicht nur in den Körpern der Bergleute Spuren, sondern auch in ihrem Geist. Jahrhundertelang gehörten nur die Bergleute selbst zu den Eingeweihten des Montanwesens. Eine eigene Fachsprache und berufsspezifische Kleidung zeigten die Exklusivität des Standes. Mit dem Ende des Bergbaus und dem allmählichen Versterben der Zeitzeugen nehmen sich die Erben und die Bewohner der Bergbauregionen des Vermächtnisses an. So ist in den ehemaligen Montanregionen bis heute eine enorme Identifikation mit dem Bergbau zu erleben. Das Steigerlied erklingt auf erzgebirgischen Weihnachtsmärkten wie in Fußballstadien des Ruhrpotts. Die Bergparaden zur Adventszeit und die berühmte weihnachtliche Holzschnitzkunst, die auf den Traditionen des Bergbaus beruht, locken jedes Jahr tausende Menschen aus Sachsen und der Welt ins Erzgebirge.

Marketingmotiv der Bergbau-Ausstellung „Silberglanz & Kumpeltod“ des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (smac) © Haus E, Chemnitz.

Thema 6: Ein viertes Berggeschrey?

Der Epilog der Ausstellung beschäftigt sich mit der Zukunft des Bergbaus. Denn nach wie vor ist unsere Welt vom Bergbau abhängig. Alle von Menschen hergestellten Erzeugnisse brauchen heute bergbauliche Rohstoffe. Künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien kommen ohne Materialien aus dem Boden nicht aus. Deshalb suchen Staaten und Unternehmen weltweit nach neuen Vorkommen. Auch das Erzgebirge rückt wieder in den Fokus. Nach der Einstellung der Uran-Förderung der Wismut 1991 gibt es aktuell Bestrebungen den Bergbau wiederzubeleben und seltene Elemente wie Zinn, Silber und Lithium abzubauen. Mit einer neuen Rohstoffstrategie hat sich die sächsische Landesregierung 2023 zur Gewinnung kritischer Rohstoffe im Erzgebirge bekannt. Aber was sind die Folgen, wenn die Schätze des Erzgebirges wieder für die Welt wichtig werden? Wer profitiert davon und wer trägt die Last?

Jens Beutmann, Anton Gontscharov, Christian Landrock und Sabine Wolfram, SILBERGLANZ & KUMPELTOD. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, Band 7. Dresden 2024. 180 S. Fadengehefteter Festeinband, 21 x 27 cm. ISBN: 978-3-943770-83-4. 24,89 EUR.

Begleitband zur Ausstellung

Unsere gesamte Zivilisation fußt auf Bergbau. Seit Jahrtausenden verwenden wir Erze aus dem Erdreich für alle Bereiche des Lebens, ob zur Herstellung von Schmuck, Waffen oder Mikrochips. In 16 Beiträgen beleuchtet der Begleitband zur Ausstellung die 4000 Jahre währende Geschichte des Bergbaus sowohl von seiner glänzenden als auch von seiner dunklen Seite. Die Autorinnen und Autoren berichten von Macht und Reichtum, Pionier- und Erfindergeist, Solidarität, Glaube und Tradition. Doch Ausbeute bedeutet auch Ausbeutung: So schadet der Bergbau unter Tage der Gesundheit des Menschen und über Tage der Natur. Exponate aus der Bergbau